Z世代の映画館ブームが興行収入を急上昇させる

Z世代の映画館ブームが興行収入を急上昇させる

概要

2025年夏、日本の映画業界において特段注目された現象が、Z世代(1995〜2010年前後生まれ)の来場による「映画館ブーム」です。邦画実写では吉沢亮主演の『国宝』が異例となる興行収入100億円を突破し、アニメでは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開初週に55億円超を記録。こうした大ヒットはZ世代によるSNS投稿が拡散を促進し、オンラインから劇場へ視線を引き戻す“リアル体験の回帰”を象徴しています。一方で、スマホ使用や会話などマナー違反の懸念、中高年層の映画館離れといった課題も浮上。業界はプレミアムシートやイベント上映強化など、Z世代の“文化習慣化”を目指した戦略転換を図っています。

背景と内容

ヒット映画の躍進

-

『国宝』(吉沢亮主演)は、2025年6月6日公開以来、公開24日間で動員231万人、興行収入32億円を突破し、7月13日には56億円、8月17日時点では観客747万人、累計興収105億円に達しました。実写邦画としては22年ぶりの100億円突破となり記録的な大ヒットとなっています。Presswalker+4GIZMODO JAPAN(ギズモード・ジャパン)+4@DIME アットダイム+4snacheraoshimaの日記+2ウィキペディア+2映画.com+2タレントデータバンク+2

-

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 は、公開3日間で興収55億円を突破し、公開初週の4日間で観客516万人、累計73億円。公開8日で100億突破、23日で200億円超、31日で257億円を記録する驚異的な興行成績でした。snacheraoshimaの日記ウィキペディア

Z世代による観客動向の変化

-

イギリスではコロナ後、映画館来場者の主流が高齢層から若年層に変化。映画情報がSNS経由で伝播しやすくなり、「Letterboxd」など映画専用SNSでの発信が若者の来場モチベーションにつながっているとの分析があります。GIZMODO JAPAN(ギズモード・ジャパン)

-

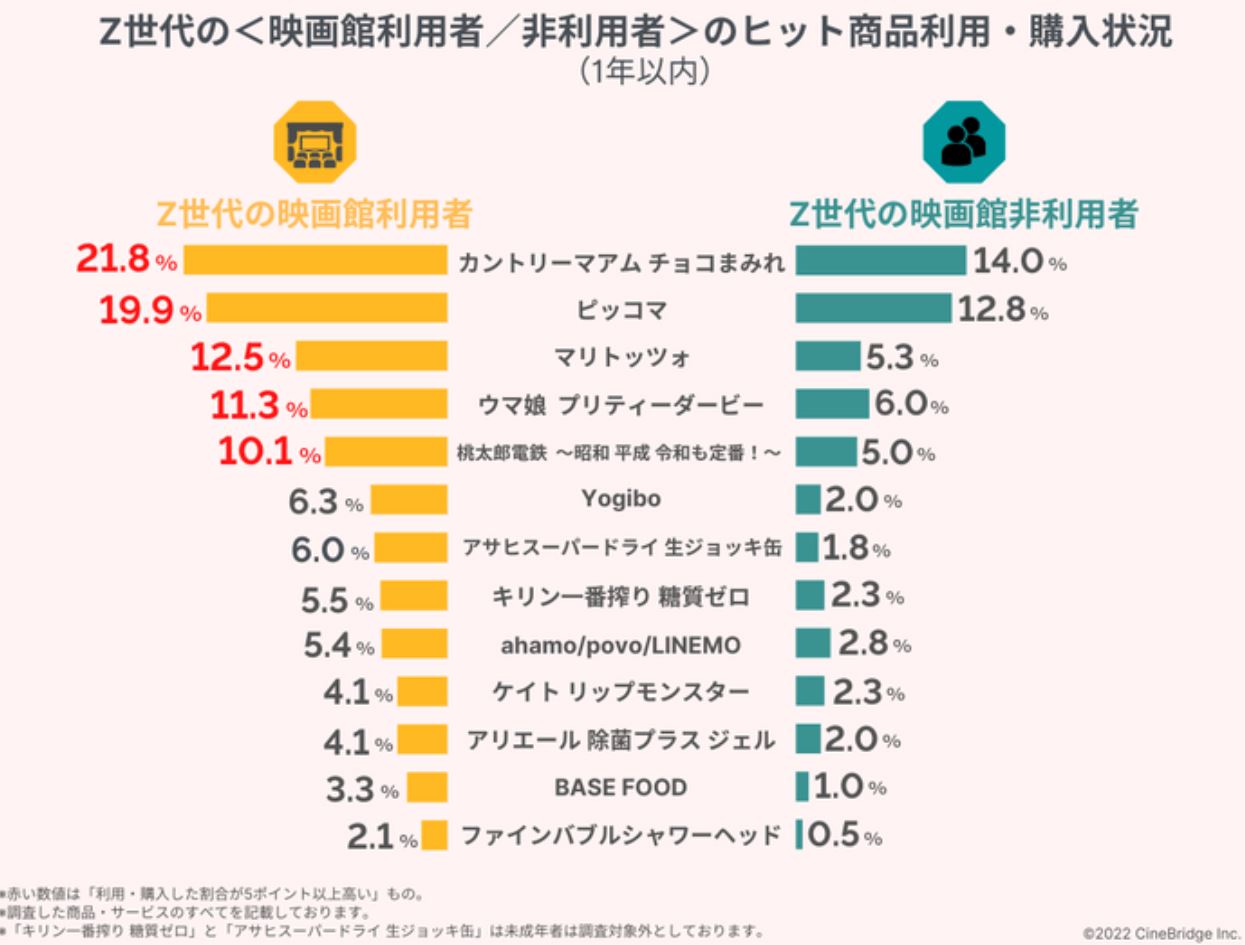

日本でも調査によれば、Z世代(15~24歳)の映画館利用者には新商品やトレンドへの感度が高く、「映画館で観るZ世代」は流行商品の購入経験率が非利用者を大幅に上回り、SNS発信力も顕著であることが示されています。Presswalker+1

影響と課題

盛り上がりの裏で

-

マナー問題:上映中のスマホ操作や私語など、若年層を中心としたマナー違反が目立ち、従来の映画館利用客(中高年層)の離反を招く可能性があります。

-

ブームの一過性:Z世代の映画館利用はSNSの拡散がきっかけであり、ヒット作の終盤には来場が鈍化するリスクも指摘されています。

業界の対応

-

プレミアムシート:広々とした座席や高音質設備を備え、集中できる環境を強化。Z世代のコアな視聴体験需要に応える設計です。

-

イベント型上映:舞台挨拶・応援上映・コスプレ歓迎回など参加型の体験を重視し、SNSでの投稿誘発をねらった演出を増加させています。

関係者の意見

-

シネアド制作会社「シネブリッジ」は、Z世代映画館利用者が流行への感度が高く、広告媒体としての価値も含めて注目すべき層であると分析しています。タレントデータバンク+10Presswalker+10newscast.jp+10シネアドのエキスパート 株式会社シネブリッジ

-

映画評論や文化関連では、「Z世代の来場が映画館に“空気感”や“共有体験”を戻している」と評価する声が強まっています。

私の感想と考え

私は今回のZ世代ブームを、単なる追い風ではなく「映画体験の文化的再現」として評価します。

社会的な“リアル回帰”

オンライン時代に慣れたZ世代が、映画館という「共有の場」での体験を重視する動きは、アートや文化消費の根本に関わる変化です。巨大画面・音響・暗闇の中での没入には、スクリーンを越えたエモーションがあります。

維持の鍵は多様な体験価値

今後は「ただ上映するだけ」では来場は続きません。プレミアムな快適性とイベント型上映による“参加の豊かさ”が核になります。映画が文化的体験となるきっかけを設けることが、ファンの習慣化につながるでしょう。

中高年層との共存設計

Z世代が映画館文化を再創造しつつある今、伝統的な鑑賞者層のモチベーションをどう維持するかも課題です。上映作の多様性、利用環境の整備、マナー啓発などは同時に進められるべきです。

引用元一覧

-

『国宝』興行成績(32→56→105億円突破)ウィキペディア+10映画.com+10X (formerly Twitter)+10

-

『鬼滅の刃 無限城編』興行データsnacheraoshimaの日記+2ウィキペディア+2

-

海外での若年層来場増/SNS影響(イギリス)

-

日本でのZ世代映画館利用者のトレンド感度調査